纵观古今,博大精深、源远流长的中华文明不仅滋养了中华民族,也为世界的繁荣和发展作出了突出贡献。随着数智时代的到来,智能传播技术打破了时间与空间的隔阂,使中华文明的“灵韵”得到重生,竖屏化、视觉化、场景化的表现手法能够让中华文明更好地进行国际传播。提高传播质量、提升传播效力、增强传播效能、拓宽传播渠道等多个方面综合发力,从而讲好中华文明故事,更好地推动中华文明走向世界。让中华文明得以纵跨千年、横越万里,让世界感受到中华文明的魅力。

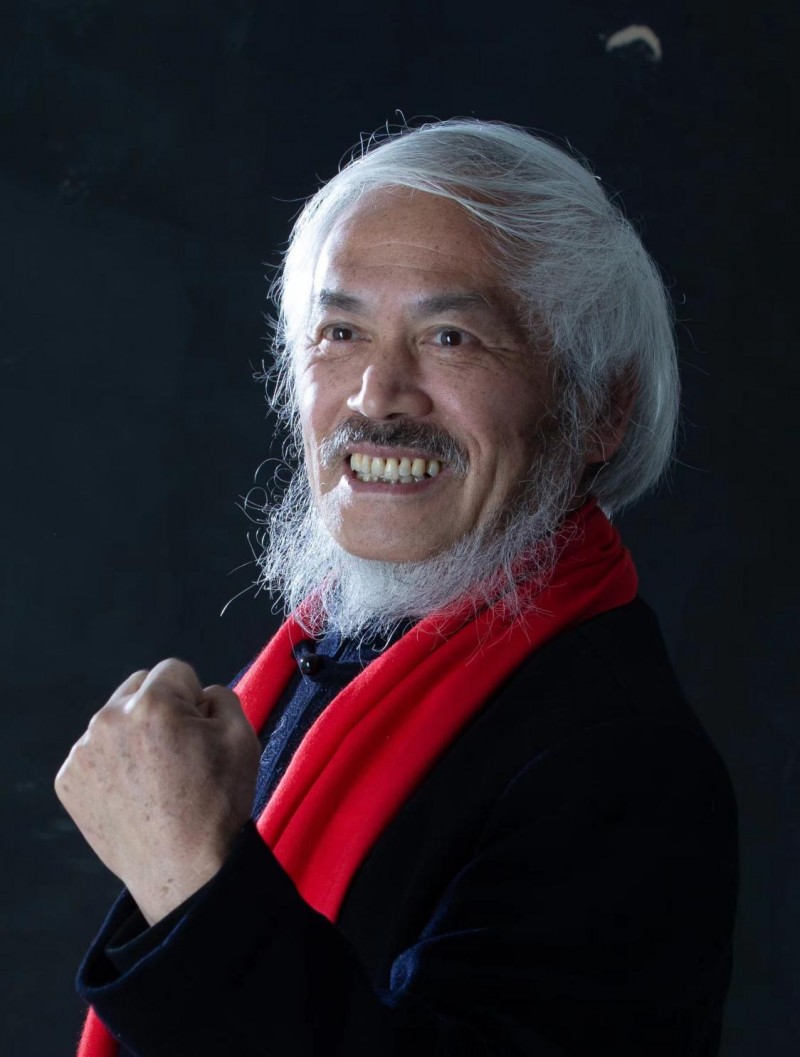

当代杰出书法艺术家陶雪华先生字亭霏,号然天道人,石泉老人、悟灵真人、後龙山人等。现为中国书法家协会会员,中华诗词学会会员、中国楹联学会会员及其书法艺委会委员、中国书画收藏家协会会员,国家一级美术师,国家人事部人才研究会列入一级艺术委员并授功勋艺术家称号,文化部授予“最佳创作奖”并编入《中国书法十大名家》,世界文化艺术高峰论坛授“华人文化艺术最高终身成就艺术家”。

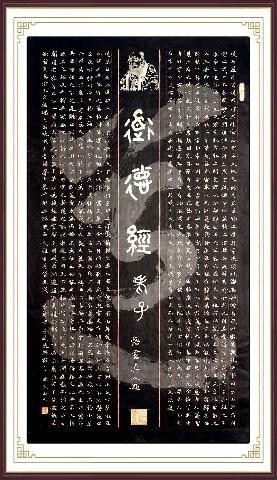

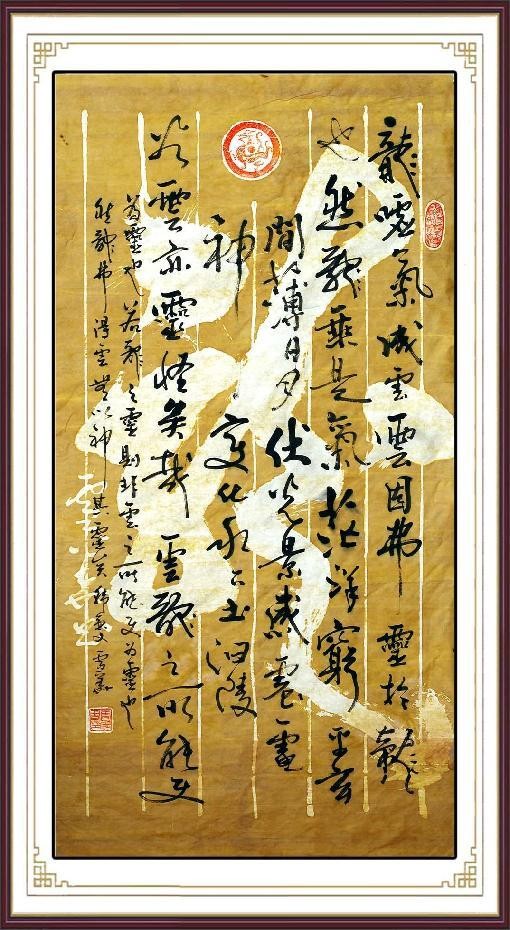

陶雪华先生生于浙江金华武义南部山区的陶渊明后裔聚居村--陶村。此地山川清丽,钟灵毓秀,陶冶了陶雪华先生的艺术性灵;耕读传家,渊明遗风塑就了陶雪华的意志品格。幼年父亲领着他踏进乡贤之门,启蒙课字。自兹染指翰墨,临池笔耕不辍,毕生研习、传承中华传统文化和书法艺术,积淀了深厚的书学与国学的传统功底。自云:先天干支金水木火土,后天心修仁义礼智信;事从工农兵学商,体味酸甜苦辣辛,学涉哲史文音美,书学篆隶楷行草,艺求真善美精化。其曲折坎坷的生活经历,博取薄发的艺术修行,加上他善良笃实的心地,坚毅乐观的性格,敏思独到的悟性,熔铸了他既显雄浑豪放又兼具清逸隽秀,既备儒雅敦实又巧出新奇异态的艺术品性,具有深厚广博的传统功力和个性昭彰的艺术特点。

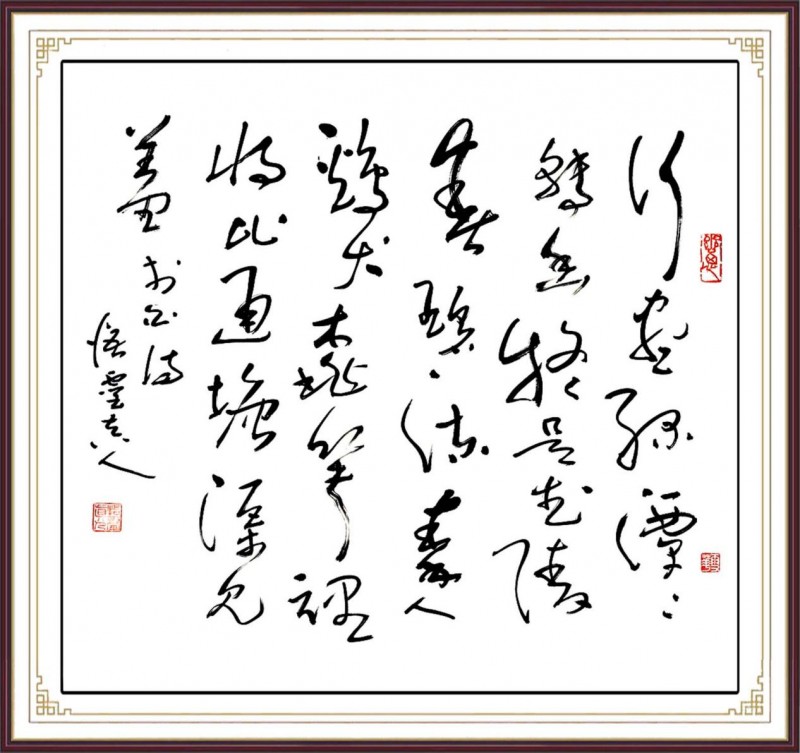

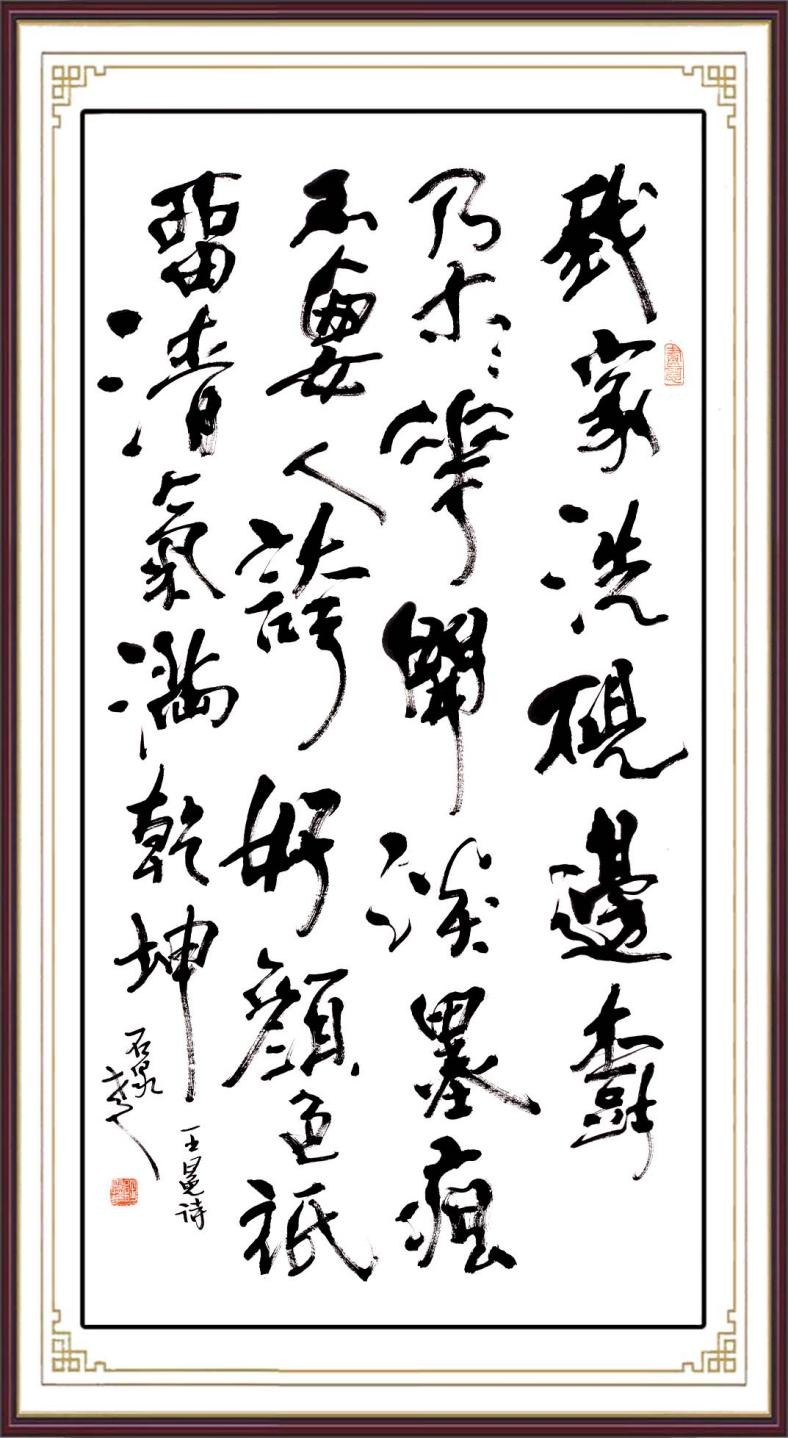

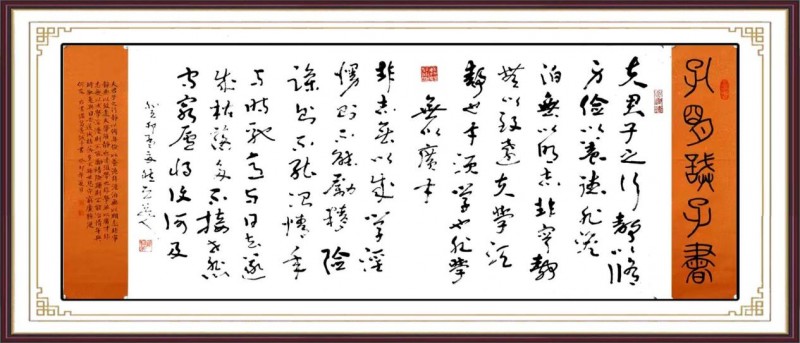

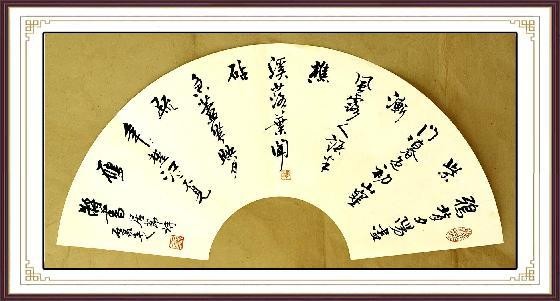

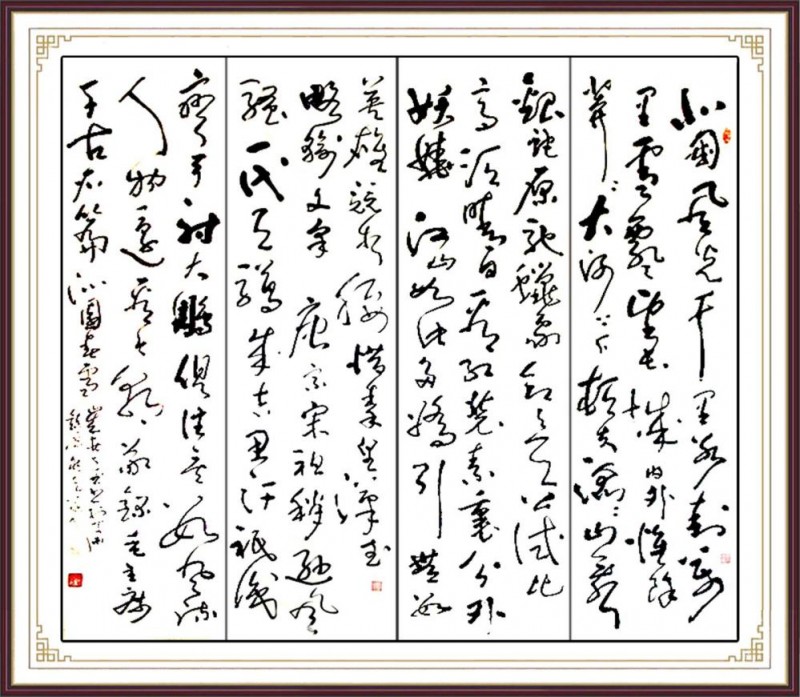

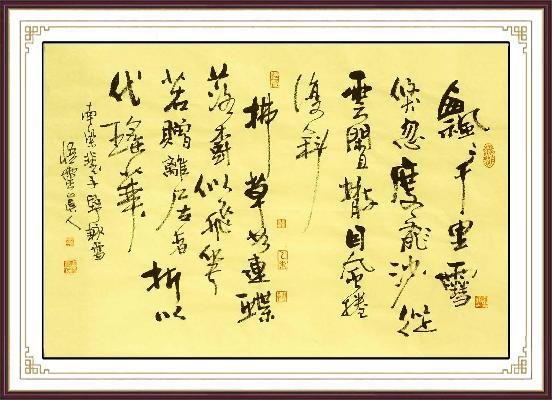

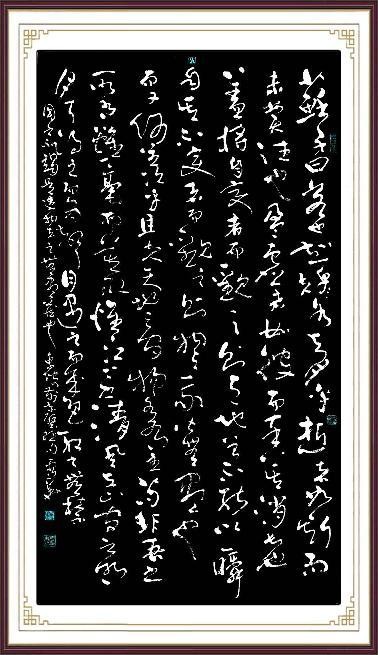

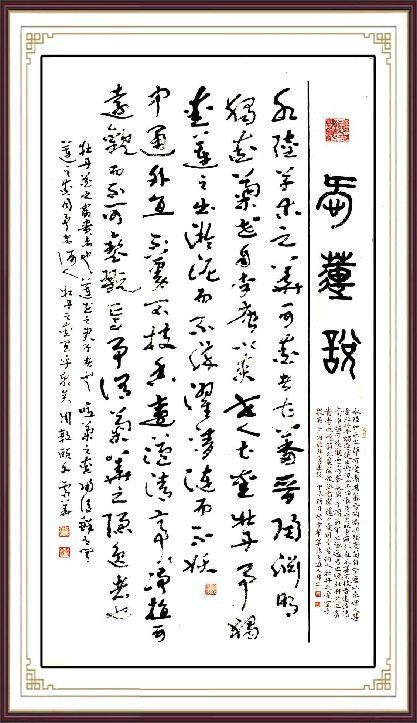

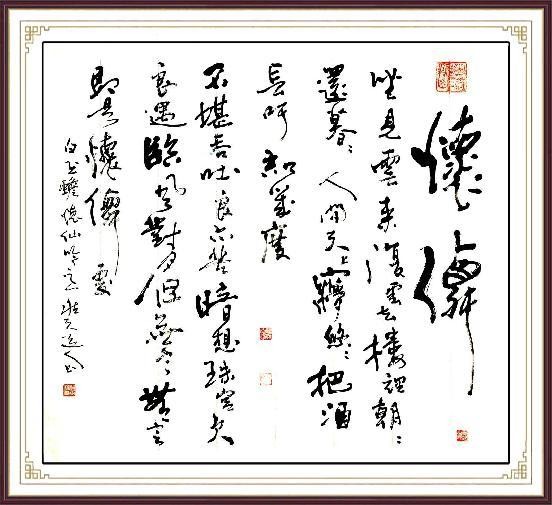

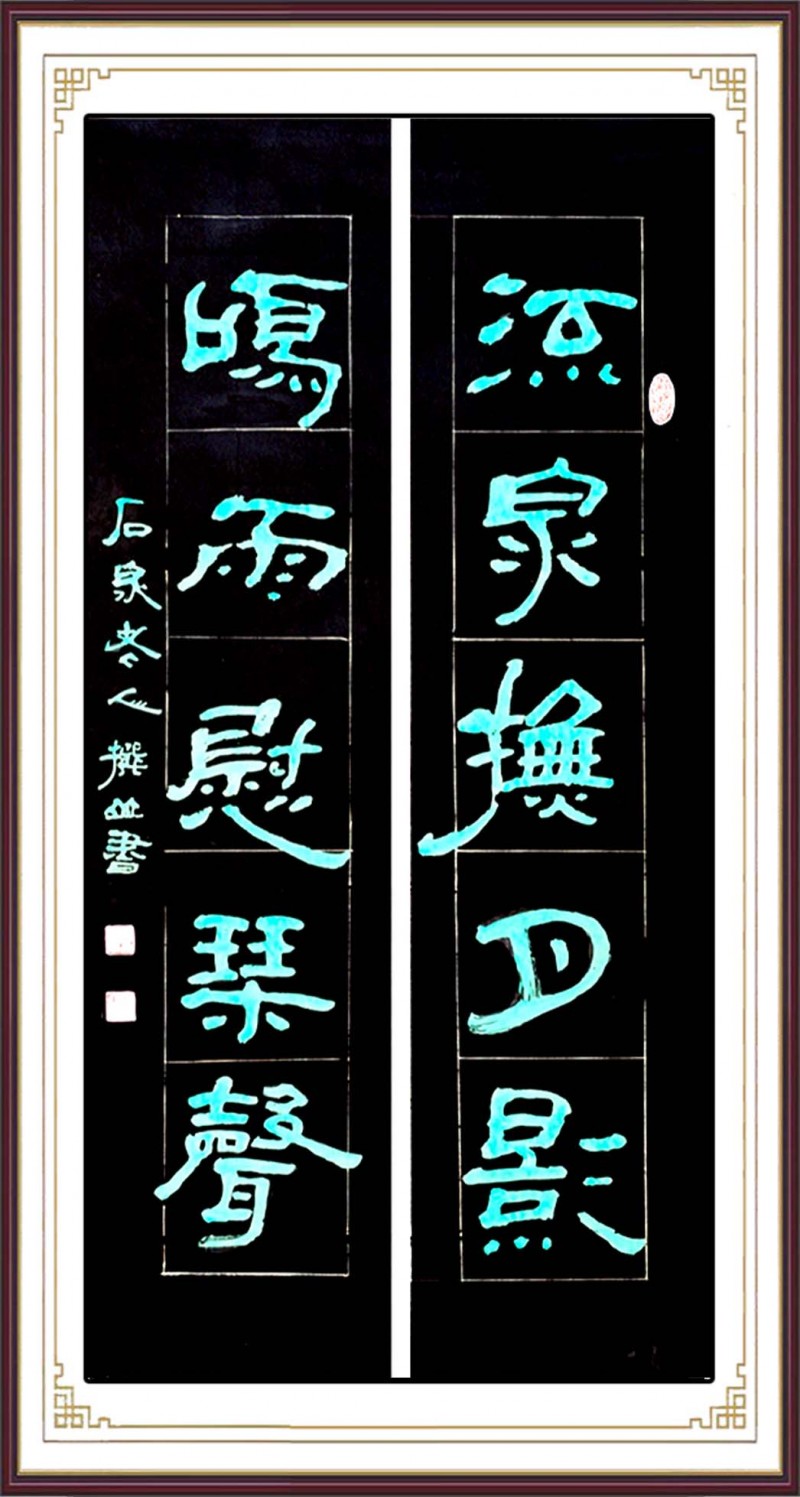

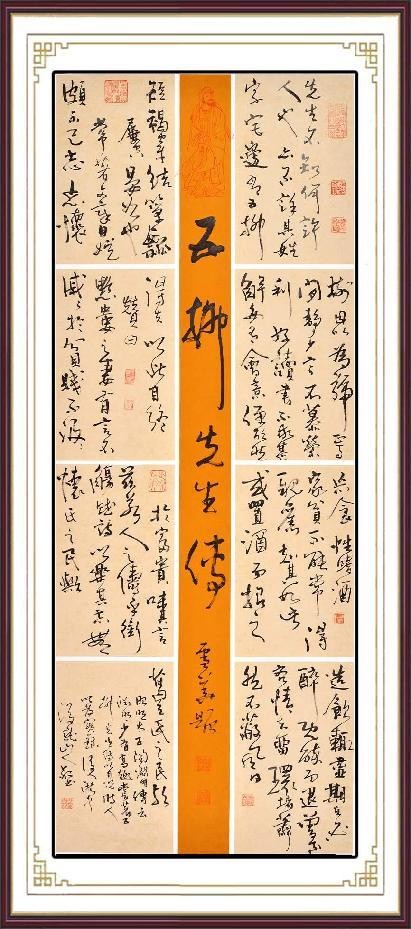

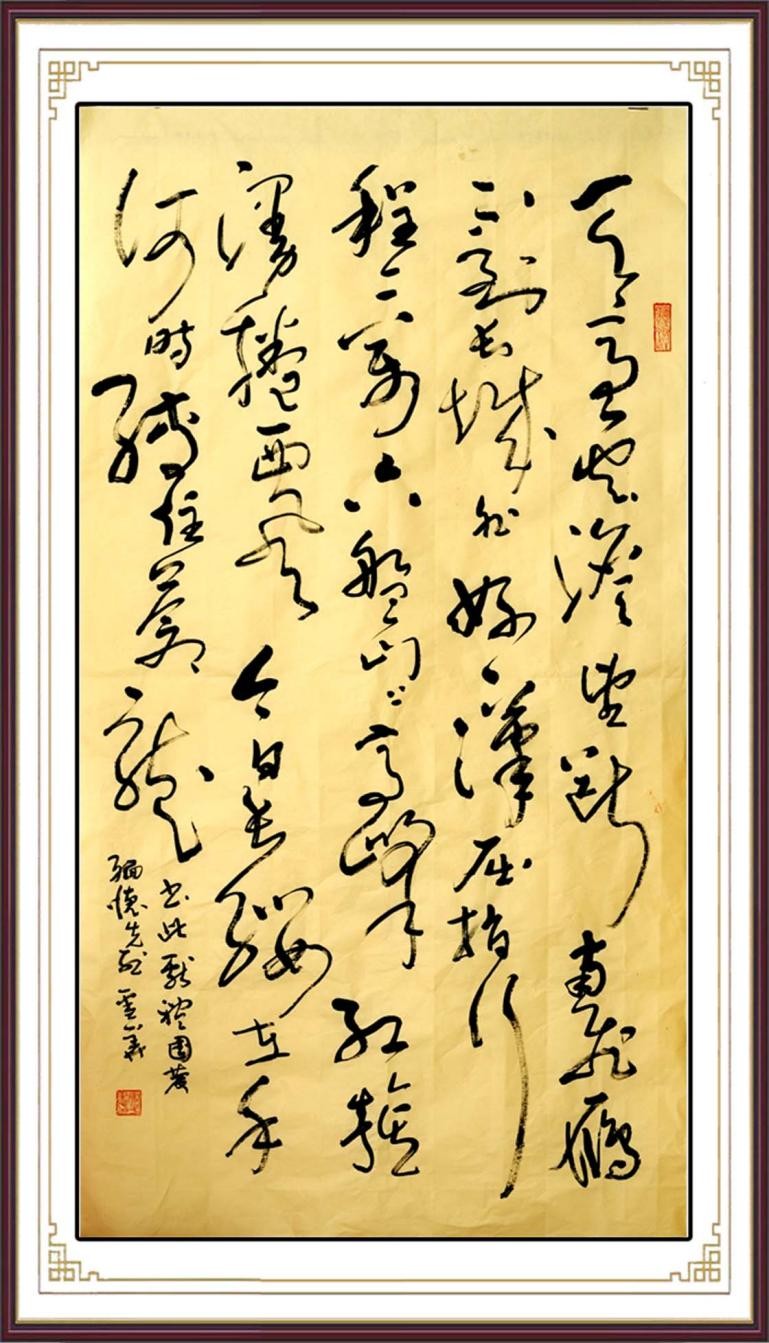

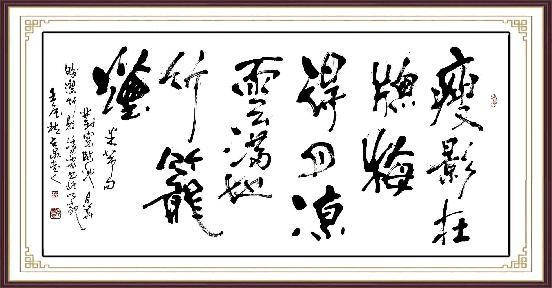

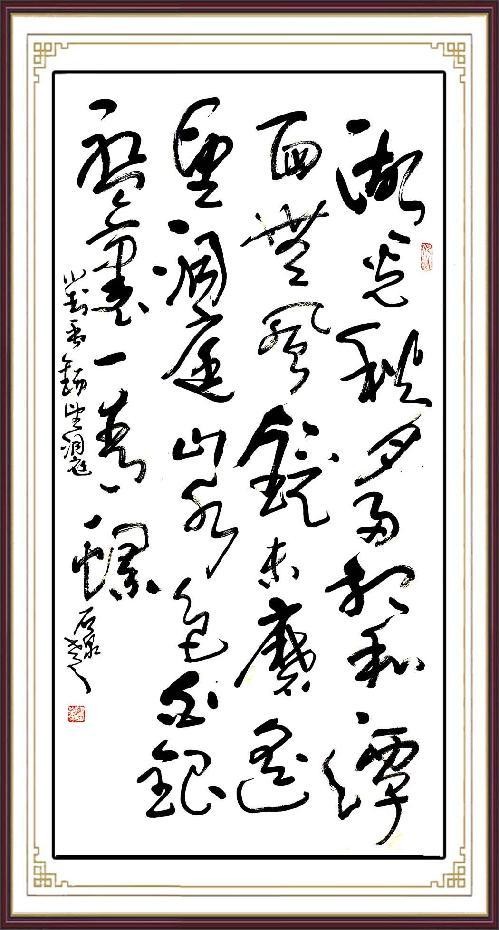

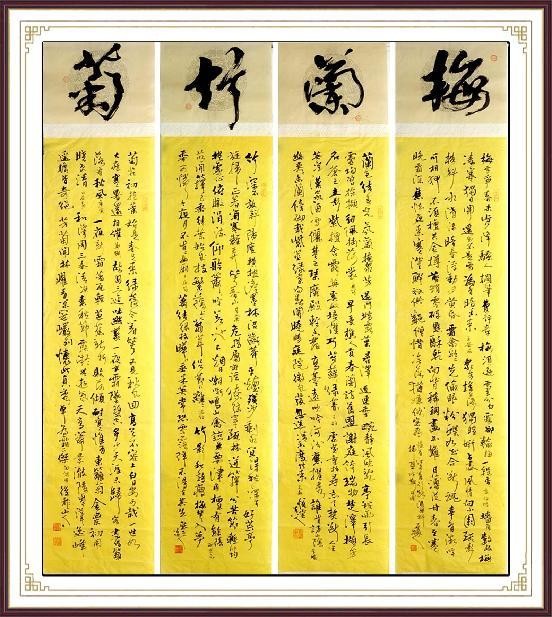

陶雪华先生致力继承传统,并求有所创新。他的书作章法流畅,行云流水,风骨奇伟,雄浑豪放,结体自在,造化自然,笔法老辣,点画遒劲,墨彩飞扬,古朴典雅,风格鲜明,清新脱俗,意境高远,翰逸神飞,显示出极强的艺术感染力和张扬的个性魅力。字里隐约之中彰显晋韵唐法,行间淡然之间颇具宋意明态。融会诸体风韵,可见百家意蕴。线条拙朴体现自然,气势恢弘不失意态。或疏朗,或浓郁,入乎意境,或淡雅,或率意,出自性情。他主张书作要合乎法度,又不为法拘,符合基本规律,又不落入窠臼;艺术的本质是抒发性情,艺术的生命在于创新。因此他在致力继承传统的基础上力求在技法、墨法、章法等方面有所创新,写出了别具一格,清新脱俗的作品。小楷之隽秀,擘窠之恢弘,篆隶之凝重,行草之流畅,以很强的艺术感染力和别具一格的魅力赢得盛誉。藉此书作多次在全国及国际书画展览比赛中获得高奖。如在第三届当代中国文人书画艺术北京邀请展、国际榜书大展、第六届国际书画大展赛、第七届世界华人艺术大会、中国顶级书画大师大赛等展、赛中获得金奖数十项。

陶雪华先生注重东方传统文化涵养,着力提高综合艺术素质,潜心书学理论研究,以自己独特的学书和创作经验,写了数篇具有独到见解的书学论著。如书学论文《书法静中观》被评为浙江省第十四届书学研讨会优秀论文,发表于《书法研究》(2004年第三期);书学论文《创作心态说》《唯一法则论》等发表于《书法研究》(1992年第三期、1994年第五期)《书法新探》等书刊;曾入选中国书法家协会主办的第七届全国书法篆刻展一类论文,并参加中国书法家协会“当代书法创作理论研讨会”,入选出席北京大学主办的第九届中华文化论坛,论文编入《第九届中华文化论坛论文集》。另外,诗词、楹联书法作品见刊于《中华诗词》《诗词中国》《中国楹联报》《中华楹联报》《楹联博览》《中国书画报》《荣宝斋》《中国艺术收藏》《中国美术报》等报刊。

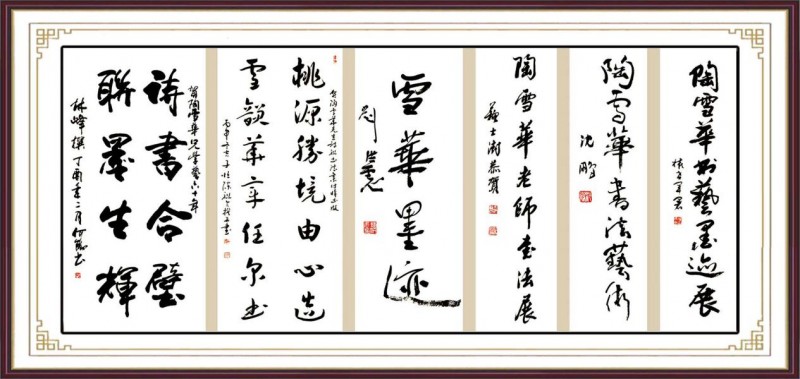

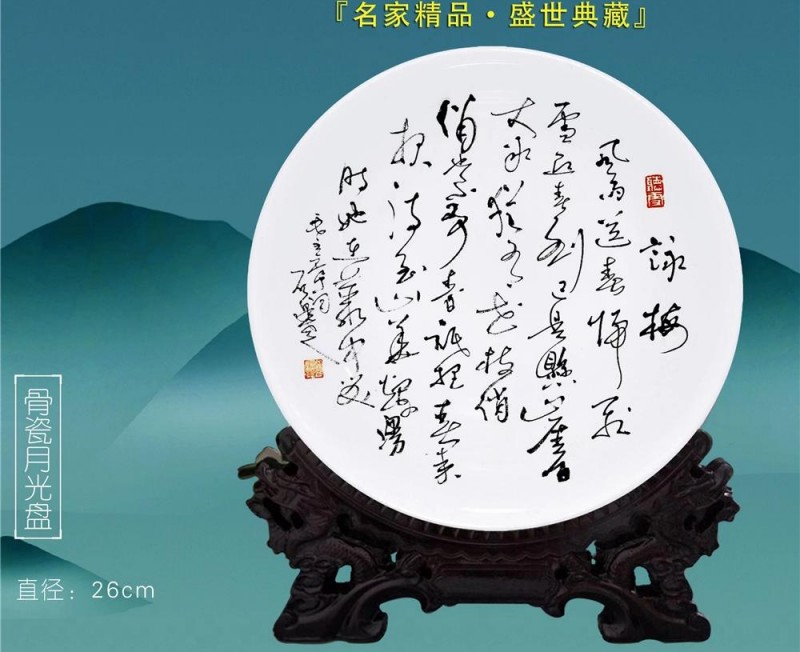

陶雪华先生作品及传略编入《中国当代著名书画家珍品选》《中国书法十大名家》《沈鹏、陶雪华双人集》等大型典藉数十部;出版了《中国近现代名家书法集-陶雪华》(大红袍)《中国国学名家-陶雪华》《陶雪华书法集》《中国艺术市场重磅推荐艺术家-陶雪华》《雪华墨迹》《陶雪华书法艺术展作品集》等专著。作品被海内外多家博物馆、碑林收藏、勒石,在港澳及多国邮政发行邮票。多次赴日、韩、新、欧等展出,被授予中欧、中法、中新、两岸文化艺术交流特使等荣誉称号。获中国当代艺坛功勋人物、中国十大杰出书画家、2011影响中国十大艺术新闻人物、2017中国十大书画年度人物、2018当代20位杰出新闻艺术家形象大使等殊荣。

陶雪华先生除了数次参加《中国名家书画邀请展》《中国大型书画艺术交流展》《国际榜书艺术大展》等大型联展外,还在北京举办个展二次,在南京等地举办个展四次。2019年9月在中国民族文化宫成功举办《雪华墨迹--国庆献礼展》,刘洪彪先生题写展标;2023年4月又在北京荣宝斋举办了“漫漫书中路 且行且求索--陶雪华书法艺术展”,沈鹏先生题写展标。展览中,众多艺坛巨擘莅临指导。2023年12月《中华英才》第二十四期纪念毛主席诞辰130周年特别报道以《倾情挥毫 缅怀伟人》为题用四版篇幅刊登了陶雪华创作的毛主席诗词书法作品和陈联合、张瑞田、彭一超先生撰写的评论文章及沈鹏、苏士澍等巨擘的评鉴。先生的艺术成就得到社会认可,被聘任为中国书画院院士,中国东方文化研究会社会艺术委员会艺术委员,中国世纪大采风书画院副院长,中国文化艺术协会副会长、中国五体书法研究会副会长等。

这位自山沟走出来又锲而不舍披荆斩棘前行、默默耕耘砚田又闪烁于艺坛的艺术家。取法乎上,不囿成法,步古出新,厚积薄发,信手挥洒,纵横捭阖,进技于法,出法为艺,入艺悟道。他常自称自己是个书法行者,虽人生之路崎岖多舛,而对书艺的追求却孜孜不倦,稳行致远。他为人随和宽厚,待人率真诚恳,热爱自然,性情洒脱,“独与天地精神往来”,让心驰骋在广渺浩瀚的宇宙之间,将天地浩然之气流注笔端。蓦然回首,试看先生,信在灯火阑珊处!

TAO Xuehua, an outstanding Chinese calligrapher, was born in a village descended from TAO Yuanming (famous Chinese poet and politician) in Zhejiang. He started learning traditional calligraphy from an old master at a very young age. Calligraphy is like his life partner, experienced along with his life’s ups and downs for 62 years. It has been ingrained into his soul, creating his unique style. He began with YAN Zhenqing’s calligraphie, followed ZHONG Yao and WANG Xizhi, went back to oracle bone inscriptions, Jinwen of Shang and Zhou Dynasties, Zhuan li of Qin and Han, along the flow to Tang Dynasty’s ZHANG Xu, HUAI Su and other famous masters, and absorbed artistic nourishment from various masters in Song, Yuan, Ming and Qing Dynasties. He has laid a solid foundation of all kinds of calligraphy, mastered every form and style of writing, especially good at running script and cursive script, with a unique style and charm. His regular script in small character is very exquisite, large and very large characters are also very imposing. The running script is vigorous, the structure is novel and unique, the cursive lines are sm

权希军(中国书法家协会顾问):陶雪华的书法作品气韵贯通,结构开张,潇洒奔放。他的展览给我的第一印象是书体多样,正、草、行、篆、隶,哪种书体都有,已达到了相当高的水平。这一点是很不容易的。草书和行草书占大部分。就是草书、行草书,变化也很大。这一点,一般人是难以达到的,成就相当高。尽管变化很大,但都是很规范的,具有很高的成就。总体上看,他的字,雄强有力,内涵丰富,形式多样。给我留下很深印象。(1926)

欧阳中石(中国书法家协会顾问):《陶雪华书法集》为广大书法爱好者提供了学习、交流和鉴赏。他的书法艺术尊重传统而不拘泥于成法,用笔古朴、稳健,富于创新,具有篆隶风骨、楷行神韵,在博采众长的基础上力求适我性情,挥洒自如,特点鲜明,独自成家,耐人寻味,雅俗共赏,反映了时代精神风貌。(1928)

吴瑞武(中国老教授协会会员,复旦大学历史系教授):雪华君笔下,纵横捭阖自从容,篆、隶、楷、行、草,融会贯通,尤擅行草。风骨奇伟,力透纸背;情意合一,结构完美;笔墨交融,虚实相生;有法无法,千姿百态。打开雪华君的书法作品集,犹如站在大江之畔,面对江水浩荡东流,气势非凡;更如面对历经千年风沙的胡杨树骸,枯而尤荣,傲立苍穹。这是一种中国传统书法艺术特有的魅力,令人陶醉。在雪华君的书作中,最引人瞩目的是风骨奇伟,刚健、秀挺、苍劲、豪宕、奇峭、峻逸、雄浑、恢弘、阳刚等等这些,在雪华君作品中都有充分的反映。雪华君对经典的追求,对传统的守望,濯古出新,创造出具有自身强烈理念风格的新书,其生命力无可限量,其刻苦顽强的精神令人感佩。(1928)

李铎(著名少将书法家 中国书法家协会顾问):陶雪华先生的书法,个性强烈,具有鲜明的时代色彩和博大气象,有那么一种雄浑的时代精神。我们这个时代需要这种书法气象。(1930)

沈鹏(中国书法家协会名誉主席):雪华同志秉承传统,求艺于精,个性彰显,功在自然。写得好,很大气。字法、章法都不错,多中锋用笔,作品有张力。(1931)

林继福(解放军某高校少将政委,正军级,国家认证高级书画师):有机会参加陶雪华的书法展感到非常荣幸,看了以后很受感动,很震撼,很震惊。我的评价是,像陶雪华书法展览这样好的程度是为数不多的。一个呢,法度掌握的非常严谨。他的草书,写的就是抑扬顿挫,这个非常讲究,是很值得学习的。第二点,就是他各种体都善能、都吸纳了,能够互相补充,兼收并蓄,互相融合融通,融通得非常好。第三点,就是他的书外功还很深厚,这一点陶雪华他吸纳的也是比较广泛,他不但书法写得好,又是个诗人,他还是多方面的专家,所以这也是值得我学习的。最后一点,虽然他功夫很深,也取得了很大的成功,有那么大的收获,但是他仍很谦虚,将来他的发展是很有潜力的,会有很大的前途。(1933)

蔡国声(著名文物鉴定专家、央视《寻宝》栏目鉴定专家):观陶雪华书法作品,几乎每个字、每一笔画 都在跃动,具有很强的生命力,充满着神奇的能量,与他谦谦君子之风和海纳百川的胸怀交相映辉,使人产生强烈的共鸣。(1941)

刘大为(原中国文联副主席、中国美术家协会主席):陶雪华书家是从中华民族的书法长河中赤脚趟过来的。他熟稔秦篆的挺拔肃穆、端庄研美,魏碑的骨法洞达、气象雄浑,东晋书法的雄秀遒劲、沉着雍容,唐代书法的刚劲峻拔、方润爽健。他的书法是充满神韵而独具魅力的,透过其书法,人们不仅仅只是领略其高妙神奇的艺术之美,更重要的是看到了一个个汉字背后的那个大写的人。他在中国当代书坛是卓然独步的,伟大的中国梦时代需要陶雪华先生这样崇尚实干、勇于开拓和奉献的艺术家!(1945)

蔡武(原文化部部长、现任全国政协外事委员会副主任):多年来,陶雪华同志积极弘扬社会主义核心价值观,传播优秀中国传统书法艺术,以高尚的情操感染人,以优秀的作品引导人,做到了“德艺双馨”。坚持将书法艺术当作中国传统文化的综合载体,在根植传统、以古为师的同时,又能推陈出新,体现时代感,充分表现出了对我国书法艺术发展的责任感与使命感。(1949)

苏士澍(中国书法家协会名誉主席):结识陶雪华先生源于他的书法作品。陶雪华先生数十年如一日对书法艺术的执着追求,才让他取得了今天在书法创作上的卓越成就,他立足传统、注重传统的学习和研究,故而基本功比较扎实,路子比较正。他在汲取古法的基础上力求在技法、章法等方面有所创新,使传统和创新很好的结合到了一起,书法纯熟、笔法老辣、章法流畅、风格鲜明、具有极强的艺术感染力和个人魅力的特点,呈现了极高的艺术价值。陶雪华先生是典型的学者型书家,其书法守规矩格法度而又自在挥洒,正可谓随心所欲不逾矩,文化品格、书家情怀尽显其中,在书法界有较高评价。希望陶雪华先生百尺竿头更进一步,传承中国书法文化并发扬光大。(1949)

崔陟(中国书画收藏家协会名誉会长):我给陶先生题写了六个字的贺词:“贵在气正风清”,他的字功夫很深,一看就是渗透着多年的心血。他的作品里看不到丝毫的浮躁之气,浓郁的书卷之气扑面而来。每一幅作品都给人赏心悦目的感觉。他的书风很正,没受到社会上不正之风的影响,除了他对书法艺术的正确的理解和认知外,还在于他的责任心。陶先生的创作实践告诉我们,没有传统的基础不行,没有创新也不行。也就是说,一个书法家必须在继承的基础上有所创新,必须要张扬自己的个性,要把自己的性格、阅历、灵气和功底都体现在自己的笔下。显示个性一定要有个度的问题,如何把持是每一个书法家面临的课题。我们看到陶先生恰如其分地把握和解决了这个问题,对传统营养慢慢咀嚼,细细品味,逐渐汲取,为我们提供了宝贵的经验。他凭借自己的功底和灵气,很好地解决这个问题。我们每看一幅作品都仿佛进人个全新的天地,给人以渐入佳境的美好享受。(1949)

吴震启(荣宝斋沈鹏诗书研究会理事、中国书协原办公室主任):雪华先生的书法,给我最大的感觉,用四个字表达的话,就是路正风纯。我感觉他有三个结合,一个是传统经典与时代审美做了一个很好的融合;第二个呢,就是把碑和贴做了很好的一个融合;第三个呢就是做了诗词与书法的很好的结合。这种融合呢,既是传统的,那么可以说从清代倡碑以来,这个诗书的融合和南帖北碑的融合呢,就成了一种潮流,那么我觉得他融合的好。没有很多的痕迹,比如说帖的这种流畅感,笔的笔性表达得淋漓尽致,那么呢,又有碑的风骨。我觉得这样的字呢,看起来既挺拔,又优雅,所以这是给我最大的感觉。另外我觉得在今天我之所以说的这个路正风纯啊,是非常难能可贵的。大家都受着要创新的这种思路的影响,都想别开生面,另辟蹊径。我认为是不可能的。我觉得在当代这种风气中有点儿乱象。雪华先生能够一直秉承传统,积极地探索,形成自己的风格,这种精神就是很好的标杆作用,就值得我们学习。(1952)

王阔海(国家机关美协、书协主席):我看了陶雪华先生的墨迹,我认为他确实是大器晚成者,通会之际,人书俱老,达到境界了。陶雪华先生功力很扎实,他是集结行、草、隶、篆、楷,各书皆能,特别擅长于今草。今草也结合了章草,结合了甲骨、隶书,融会贯通,综合为一家,写的很开,写得非常到位的啊!我们可以看到他的用笔可以做到如锥划沙,如屋漏痕,入木三分,这三点我以为他做到了,这是很不容易的。书法之道、书画之道乃汇百家于一炉,这是真理。再一条,大器晚成,这也是真理。我感到他这个路子走的非常对,非常扎实。咱们看陶先生已经笔笔很到位了。他那书法,我特别喜欢,一是他的楷书,很淡定,人间智慧莫过于淡,淡淡定定,很淡泊、很镇定、很从容、很不迫、很自然,这是一种至高境界。再一个我很欣赏他的今草,今草写得很到位,很自然,很从容,很有书卷气,也非常成熟。我很欣赏他的架构,大作,都写的很到位。我为什么这么满怀激情赞扬陶先生?在他的书法当中,我们可以体会到什么叫入木三分?什么叫屋漏痕?什么叫如锥划沙?我感到书法之道,有自己风格,法度到位,这就很不错了。(1952)

章建刚(中国社会科学院哲学所美学研究室主任研究员、博士生导师):你的作品在继承民族艺术优秀传统的同时,又饱含个人的感悟、思想情怀,使国粹艺术呈现出鲜活的形态、强大的生命力和时代魅力,具有极高的艺术价值、传承推广价值和产业价值。(1952)

陈联合(中国硬协副主席、中国楹联协会名誉副主席):看了陶雪华先生的书展,作品非常全面,书法面貌典雅清新,取法高古,兼擅多体,呈现的书体和形式多样,总体面貌带给我的感觉很丰富,很深刻。感受之一是金石韵味浓厚。他的书法面貌应该是充满金石气。其二笔法讲究。陶雪华的书法作品用笔有疾有涩,对比反差很强,能疾 ,还能迟,也就是“涩”,在用笔上是很讲究的。其三线条劲键。书法线条简约劲道,这既是陶雪华先生的审美追求,也是他的书法特点所在。他好像一直在追求骨法,力求让线条遒劲有力,铁骨铮铮,颇有腊梅铁干之意趣。其四气格清明。陶雪华书家有自己的见解和定力,追求自己心中之梦,追求那个精神的高地。他的作品折射出独特的气格,“气有清浊厚薄,格有高低雅俗”。他的这个气格应该是一种清明。雪华先生力求文墨双修,书文并举,对诗词楹联多有涉猎,并渐入佳境,可喜可贺矣!(1955)

罗杨(原中国文联副主席、办公厅主任):刚才看陶老师的作品之后呢,我有这个感触,觉得书法是需要天赋的艺术,需要传承的艺术,也需要熏陶的艺术。陶老师是出生在一个人杰地灵,物华天华,有着陶渊明文脉传承的地方,所以得天地之灵气,加上他自幼的酷爱书法,勤学苦练,就像古人说的,古人学问无遗力,少壮功夫老始成。已经到了这种炉火纯青的,收获的季节。我呢,对陶老师的作品是非常崇拜的,只有一个爱书法爱到骨子里的人,才能够把笔墨演绎得如此的精彩。看陶先生的作品,我感觉的是,师古不泥,自出新意,炉火纯青,气韵生动,用笔老辣,出神入化,穷而后工,渐入佳境,我也希望并祝愿陶老师,像杜甫所说的那样,庾信文章老更成,凌云健笔意纵横,笔锋杀尽中山兔,墨池飞出北溟鱼。(1956)

张瑞田(中国职工书法家协会副主席,中国书法家协会书法评论与文化传播委员会秘书长):陶雪华生活底子深厚,对书法有深刻的感悟,又具备专业书写才能,因此,在他的书法作品中能看到扎实的传统功底和鲜明的个性特征。陶雪华的草书与时风拉开了距离,这是他在书法创作中勠力突破的结果。在荣宝斋美术馆,我拜观了所有的展览作品,他用笔轻松自如,一如抒情诗人的吟唱,他敢于打破常规,追求书写过程中的意外效果。我们需要陶雪华这样的个性表达与独特呈现。陶雪华在草书创作上有自己鲜明的特色。在陶雪华的草书点画中,我们很容易看出传统草书对他的深刻影响,绵延中国草书史的经典作品的精髓,被他一点一滴地汲取,并养成自己草书创作的动力。陶雪华没有被竞技书法所囿,发乎性情,起于言志,是他书法创作的初衷。所以,陶雪华的草书,一定是陶雪华理解的草书,是陶雪华创作的草书,是一位有想法、有目标的书法家笔下的草书。他具备驾驭笔墨的高超能力,使他在自己的书写之中,找到了属于自己的表达语言。轻重,明暗,腾挪,夸张,以及书写过程中细微的暗示与表达。(1963)

焉 鼎(著名书画篆刻家、艺术评论家):陶雪华先生仙风道骨,是个有突出个性的书家,一手字写来笔势沉稳厚重,硬气潇洒且不失规矩,很有一番韵味。陶雪华先生以百炼钢化绕指柔的用笔,写得潇洒、质朴、大气、厚实,外在壮美,内里遒劲。现在的作品显然比早年更老劲、更自然、更随心,趋于炉火纯青,少了烟火气,更显骨血温润,醇雅冲和。陶先生是一个对书法有深刻理解的人,一个透彻洞悉书法本质属性的人。细味陶先生书作,用笔起收转折皆合乎法度,结体力、势、韵有机协调,形构展拓,整体阳光明朗正大。从陶先生发表的大量书作中可以看出,陶先生比较重"形",又更为重“神”的。作品可以说是融拙巧,古朴,秀美,雄浑,遒劲于一炉,气势贯畅,振人心魄,老藤蟠屈,奇崛雄劲,质而不野,见功见性,给欣赏者以强烈的视觉美感,焕发出别具一格的神采。(1964)

李少青(中国诗书画研究会副会长兼李铎书法艺术研究学会会长 ):“陶雪华书法艺术展”在久负盛名的、有着民间故宫之称的艺术殿堂荣宝斋开展了,我拜观了一下陶雪华先生的书法,感佩陶雪华先生篆、隶、楷、行、草诸体皆能,章草和今草,楷书和行书,融合为一,又结合魏碑法度,宽博宏大,圆润有力,从作品中可以看到他的用笔如锥划沙,如屋漏痕,入木三分。此外,我也看到了陶雪华先生的字外功,他的中国传统文化功底深厚,作品中蕴藏着很多传统文化经典元素。我看到了陶老师书写的自作诗,这是书法人都应该修炼的。陶雪华先生60多年的书法耕耘,做到了人书俱老,熔百家于一炉,成就斐然。今天他能在荣宝斋美术馆举办个人书法展就是最好的证明。总书记强调,“文艺是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气”,今天陶雪华先生的书法展,就是以实际行动,践行习总书记的重要讲话精神和党的二十大报告相关精神,为书法艺术工作者作出了表率。刚才我和陶雪华先生进行了交流,感到陶先生虽然书法功底深厚,但为人非常谦逊,勤奋钻研几十年如一日,相信陶雪华先生将循着他自己的书法探索之路一直走下去,取得更大的成就。(1964)

彭一超(中国楹联学会副秘书长、中国教育网络电视台书画台执行主编):陶情笔墨,雪蕴华章。令人瞩目的是陶翁满头银发、满腮银须,一个标志性的美髯公形象,彰显几分仙风道骨般艺术家风范,他60余年研习翰墨辞章,蹈厉奋发,成绩斐然。回想陶翁北京荣宝斋的个展,他以其擅长的行草作品占据了展厅的大多数,彰显其艺术审美价值取向。信手拈来的书法作品,源于陶翁深耕于书学传统正脉,探赜古典书学理论,索隐文史哲人文学科;正草隶篆行诸体杂糅于笔端,诸如篆隶、唐楷、魏碑、章草、二王书风的痕迹,或多或少能在其作品中品出端倪。他不同时期创作的50余幅诗词楹联曲赋书法作品,款式多样,内涵丰富,联书结体立意高远,庄重典雅,拙中藏巧,联墨合璧,讴歌了新时代、新征程,挥洒了心中浩然之气、诗书之品、翰墨之缘。陶翁堪称联苑书家中的佼佼者,书界书家中的撰联高手。(1966)

林 峰(中华诗词学会副会长兼学术部主任、《中华诗词》杂志社副主编):雪华兄书艺精湛,笔法劲健。古朴之中而不失现代,庄重之外而不失典雅。刚柔并济,奇正相生。实乃当今书坛不可多得之实力派人物。不惟如此,雪华兄于诗词楹联亦浸淫有年,功力不浅。其诗浑成一气,朴实自然;其联妥帖含蓄,细致入理。观之赏之则诗笔双清,互为映照,诗书合璧,联墨生辉,颇得祖上余荫,亦极富彭泽遗韵也!(1967)

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。